Геймификация — это инструмент, который помогает сделать взаимодействие с брендом вовлекающим и запоминающимся. Развлечение здесь — не самоцель, а способ достичь конкретных бизнес-задач, в отличие от полноценной игры, которая создаётся ради удовольствия. Игровые элементы, встроенные в неигровой контекст (обучение, сервис, маркетинг, внутренние процессы), повышают мотивацию, удержание и интерес.

Зачем вообще бизнесу геймификация?

Она помогает:

1. Укрепить лояльность к бренду

2. Обеспечить прирост новых клиентов и активацию аудитории за счёт вовлечения

3. Увеличить LTV (Lifetime Value, пожизненная ценность клиента) — улучшить удержание и возвращаемость

4. Рассказать о компании или промоакции

5. Побудить к целевому действию — от регистрации до покупки

Но, как и любой инструмент, геймификация требует выверенного подхода. Даже самая свежая и многообещающая идея может провалиться, если не учесть базовых принципов. В этой статье мы поделимся вредными советами и расскажем, как избежать ошибок при запуске игровой механики.

Вредный совет № 1: делай без цели

Геймификация сегодня в тренде, да и сам термин звучит внушительно. Почему бы не попробовать внедрить игровые элементы в свой проект? Главное — не задумываться о цели.

Хотите развивать программу лояльности для продуктового магазина? Отлично! Берём самую популярную механику — «Вырасти тамагочи»: весело, ностальгично и понятно всем. Она может вообще быть не связана с задачей — важно создать вау-эффект.

А теперь по делу:

Хорошая геймификация — это не просто модный инструмент. Нужно, чтобы она работала на достижение конкретной бизнес-цели: обучать, усиливать лояльность, поднимать вовлечённость или увеличивать средний чек. Без чёткой задачи даже самая эффектная игра превращается в бессмысленную активность.

Успешный кейс: распознай редкую болезнь

Фармацевтическая компания поставила перед нами цель — сделать редкое генетическое заболевание «видимым» для врачей и потренировать их диагностические навыки. Патология малораспространённая, её часто путают с другими недугами, а путь к верной постановке диагноза в России в среднем занимает целых 17 лет!

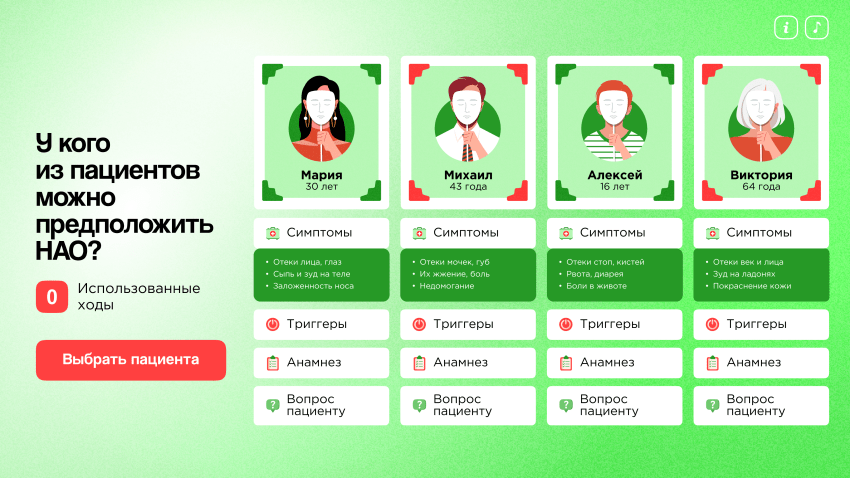

Решением стала геймификация, которая помогала докторам глубже разобраться в теме. На экране появлялись карточки 4 пациентов, но только у одного из них был наследственный ангионевротический отёк (НАО). Нужно было собрать анамнез, задать вопросы, сравнить симптомы и принять решение, у кого из героев есть заболевание.

Получился не просто тест, а мини-квест по клиническому мышлению. Геймификация вовлекла врачей, структурировала их знания, потренировала навык анализа симптомов и помогла точнее и быстрее распознавать редкое заболевание во время дифференциальной диагностики. В итоге специалисты не только лучше запомнили ключевые признаки патологии, но и начали учитывать её на ранних этапах обследования.

Вредный совет № 2: игнорируй свою аудиторию

Врач, подросток и бухгалтер похожи, правда? Им всем нравятся одинаковые игровые элементы: раннеры, аниме-герои, огоньки и сундуки с бонусами. А то, что у вашей аудитории другой темп, интересы и привычки, можно не учитывать. Главное, чтобы было «как в популярных играх из социальных сетей».

А теперь по делу:

Подход «одна механика для всех» часто срабатывает в минус. Пользователи теряются: зачем этот «4-ый уровень» и что вообще значит «скин героя»? Они не чувствуют, что продукт про них и для них.

Геймификация — это про вовлечение. А оно работает только тогда, когда попадает в интересы и привычки определённой аудитории. Нельзя делать проект «в целом для всех». Нужна конкретика:

• Кто эти люди?

• Какой у них опыт с играми?

• Что вызывает у них эмоции, азарт, любопытство?

Тон, визуальный стиль, механики, даже размер шрифта — всё должно подстраиваться под пользователя.

Фан-факт: внутреннее исследование одного из e-com-проектов показало, что геймификации в первую очередь вовлекают домохозяек 30–45 лет — не геймеров и не подростков, а именно ту аудиторию, которая ценит понятность, цель и элемент приятного азарта, а не сложные игровые условности.

Успешный кейс: электроника для айтишников

Мы создавали игру для внутреннего юзера крупной российской IT-компании — интерактив о важности сортировки писем. Прежде чем выбрать стилистику и механику, провели мини-исследование: изучили, какие игры привлекают сотрудников, какой стиль им близок и какой Tone of Voice они используют в общении с коллегами.

Оказалось, что 80% специалистов в свободное время играют — особенно любят ретро и эстетику электроники 2000-х. Мы придали геймификации ностальгическое настроение, стилизовали её под старую почту, встроили пиксели, консоли и 8-битный интерфейс, добавили цифровой шум и дали возможность придумать себе ник. Добавили лидерборд — элемент спортивного интереса, важный для усиления мотивации к прохождению.

Что мы получили? Высокую вовлечённость и запросы на продолжение. В чём наш секрет? Мы не гадали, что понравится аудитории, а познакомились с ней.

Дарим гайд по AI-автоматизации

Подпишитесь, чтобы получить его. Будем присылать только полезные материалы про digital один раз в месяц

Вредный совет № 3: не объясняй механику

Запускаете игру? Поздравляем! Только не тратьте время на объяснения и скучные инструкции. Это же геймификация, а не курс по безопасности!

Сохраните тайну: пользователи сами догадаются, что за шкала заполняется в углу, зачем нужно собирать какие-то шарики и почему появился робот, который просит вернуть энергию. Чем запутаннее, тем интереснее — или нет?

А теперь по делу:

Даже несложная игра требует понятного входа. Когда пользователю не объясняют, что делать и ради чего стараться, он уходит. Не потому, что геймификация плохая, просто разработчики не смогли донести ценность и описать правила. Если вы не зацепили игрока на старте, воронка просядет сразу на первом экране.

Понятный вход + простая механика + мотивация = основа вовлечения

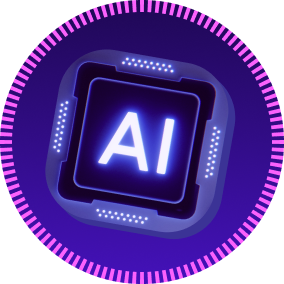

• Покажите, как пройти уровни, — с анимированными подсказками, примерами или коротким онбордингом

• Дайте понять, зачем проходить игру до конца, — будь то приз, бонус, рейтинг или личная польза

И особенно важно: если ваша аудитория не геймеры, применяйте лёгкие и интуитивные механики. Знакомые форматы работают лучше, чем креатив, который нужно расшифровывать.

Фан-факт: часто команды стараются сделать геймификацию «по-настоящему интересной» и запутывают сценарий: добавляют уровни, вводят систему баллов, усложняют логику прохождения. В итоге игра становится слишком длинной или вызывает трудности у обывателя — особенно если мотивация изначально слабая.

Мораль: в погоне за игровым процессом не теряйте из виду бизнес-цель и не удлиняйте путь там, где это не нужно. За каждым лишним шагом — риск оттока и потери ценного юзера. Как правило, задача — не «наиграть» пользователя, а довести его до финала и дать награду, которую он с удовольствием использует после такого увлекательного опыта взаимодействия с брендом.

Успешный кейс: инструкция в стиле дейтинг-приложений

В одном из проектов мы использовали анимированную инструкцию для объяснения механики свайпа влево/вправо (по аналогии с дейтинг-приложениями):

• Минимум текста

• Короткие формулировки

• Визуальные указатели с примерами экранов

• Мотивация: памятка о редком заболевании

С первого экрана пользователи понимали логику прохождения уровней и цель — как и зачем играть и что они получат в итоге. В результате:

• 89% юзеров начали игру: простая инструкция на старте помогла избежать просадки воронки

• 64% дошли до конца

• 31% вернулись с финального экрана на стартовый для повторного запуска

Когда старт и механика понятны, а мотивация обозначена сразу, пользователю не нужно тратить усилия на то, чтобы разобраться. Он просто начинает играть и с интересом доходит до конца, что положительно сказывается на эффективности кампании.

Вредный совет № 4: используй популярную механику

Геймификация? Конечно! А давайте возьмём что-то проверенное, например «Одень персонажа»: кто в детстве не наряжал Барби или не собирал лук для аватарки?

Правда, вы продвигаете курс подготовки к ЕГЭ или линейку бытовой химии — ну и что? Зато весело и понятно! Пусть пользователь надевает фартук и перчатки на медвежонка. Как это связано с продуктом и как это поможет продажам? Неважно, зато мило.

А теперь по делу:

Просто взять популярную механику недостаточно. Она будет работать против вас, если не связана с продуктом, компанией или бизнес-задачей. Хорошая геймификация должна быть интегрирована в бренд и контекст — и желательно не вызывать ощущение «где-то я уже это видел». Также нужно стремиться к тому, чтобы игра:

• Подчёркивала ключевую идею продукта или акции

• Погружала в историю, связанную с вашим бизнесом или промо

• Закрепляла ассоциации за счёт визуальной концепции и сторителла

• Вызывала эмоции, которые останутся с пользователем после взаимодействия

Успешный кейс: собери свой пасхальный кулич

Одна из федеральных торговых сетей запускала необычную линейку пасхальных куличей — с разными вкусами и оформлением. Мы взяли знакомую механику «Переодевалка» и адаптировали её под продукт: вместо одежды — глазурь, посыпка и начинка. В итоге пользователь создавал персональный кулич, который можно было не только сохранить в онлайн-формате, но и купить в офлайн-магазине!

Что у нас получилось? Узнаваемая концепция, встроенная в реальный продукт с прямой связью между игрой и товаром. В результате геймификация повысила продажи и усилила интерес к новинке, превратив онлайн-вовлечение в реальный спрос. Механика сработала не только потому, что была популярной, но и потому, что мы грамотно адаптировали её под задачу.

Вредный совет № 5: не подключай аналитику

Запустили игру, и хватит. Пусть живёт своей жизнью. Главное ведь, что сделали!

Какая разница, сколько человек дошло до финала или когда 80% пользователей «отвалились», потому что кнопка «Дальше» не нажималась.

Следить за аналитикой в онлайне, чтобы вовремя поймать баг? Да зачем, отладим в следующем релизе! Настоящие энтузиасты геймификации верят в магию: если механика красивая — она непременно сработает. Ну или почти.

А теперь по делу:

Глубокая аналитика — не опция, а обязательная часть игрового проекта. Она позволяет понять, что действительно работает, а что — нет, где пользователи вовлеклись, а где — заскучали и ушли (или же всё зависло). Именно данные помогают превратить гипотезу в доказанный подход и решать возникающие просадки в воронке по горячим следам.

При запуске важно отслеживать буквально всё, что может помочь:

• Старт игры, экраны, каждый шаг и клик

• Технические ошибки и сбои

• Повторные заходы и длительность сессий

• Количество возвратов к промокоду

Особенно важно анализировать технические экраны — состояния, при которых пользователь не может продолжить игру, например: кнопка зависла, страница не загрузилась или сервер дал сбой. Такие случаи нужно предусмотреть заранее. Просто белая заглушка — это не вариант. Если бэкенд не отвечает, должна появляться надпись «Ой, что-то пошло не так. Попробуйте позже» — и этот экран тоже должен считаться и попадать в аналитику.

Это не «лишняя работа», а фундамент для оптимизации и роста. Без данных даже самая красивая механика может незаметно провалиться, и вы не узнаете, почему именно.

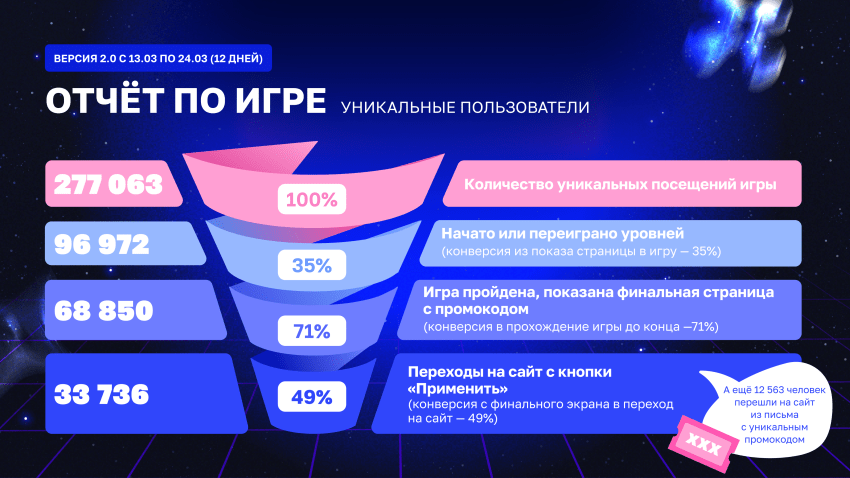

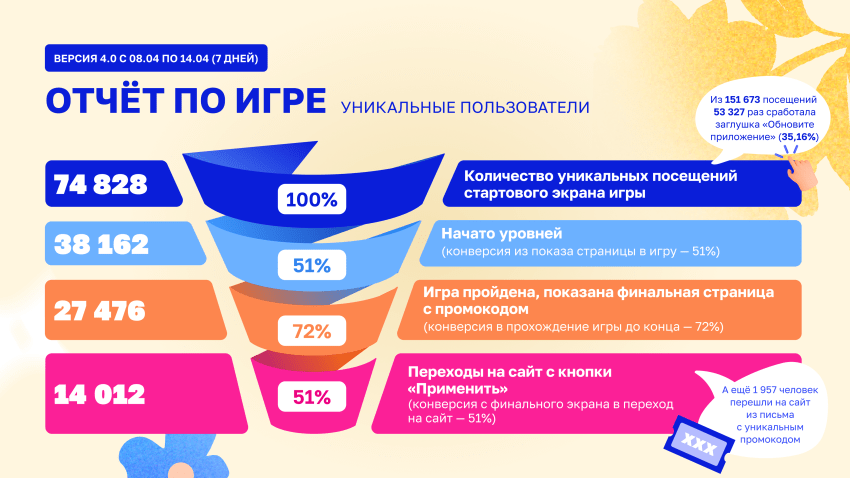

Успешный кейс: аналитика в косметическом ритейл-гиганте

После запуска геймификации для крупной косметической сети мы провели подробный анализ воронки — от первого экрана до получения промокода. Эта статистика стала фундаментом для следующих проектов.

На основе собранных данных мы:

• Поняли, какие механики удерживают внимание

• Выявили наиболее вовлекающие сценарии

• Определили этапы, на которых мы теряли трафик

• Собрали лучшие лайфхаки в новую игровую механику

Аналитика помогла не просто оценить результат — она дала точку опоры для совершенствования будущих запусков и позволила более рационально подходить к бюджетам следующих кампаний.

После внедрения технического мониторинга мы смогли точно фиксировать ошибки, видеть, где «застревают» пользователи, и принимать меры до падения конверсии. Без такого трекинга больше 30% трафика будет теряться в никуда, и вы об этом даже не узнаете.

Заключение

Геймификация — это не про фан ради фана. За каждым проектом должна стоять не только красивая идея, но и чёткий расчёт: зачем вы это делаете, какие бизнес-цели решаете и какие метрики хотите получить. Повышение вовлечённости, рост лояльности, активация спящих сегментов, увеличение продаж — игра может стать отличным помощником в достижении этих задач.

Такой мощный инструмент как геймификация работает, только когда используется с умом. Учитывайте цели, аудиторию и не забывайте про аналитику — и тогда игра действительно будет стоить свеч.